略歴

- 1966年(昭和41年)8月 東京都大田区生まれ

- 1985年(昭和60年)3月 横浜市立南高等学校 卒業

- 1989年(平成元年)3月 慶應義塾大学経済学部 卒業

- 1989年(平成元年)4月 東海旅客鉄道株式会社(JR東海) 入社

- 1999年(平成11年)4月 株式会社インサポート/北浜郁男税理士事務所 入社

- 2001年(平成13年)12月 税理士試験 合格

- 2002年(平成14年)4月 税理士登録

- 2006年(平成18年)9月 独立開業

- 1985年(昭和60年)3月 横浜市立南高等学校 卒業

プロフィール

■ 小学校時代

地域の少年野球部に所属し、ファーストを守っていました。

野球そのものだけでなく、あいさつや練習態度にも厳しく、このときに得たことは今でも役に立っていると思います。路線バスで遠征するとき、乗る前と降りた後に、整列して運転手さんにあいさつしたことを思い出します。

だから、チームは強かったです。(チームは。)

高学年の頃、会計事務所に勤めていた父が税理士試験に合格し、独立して事務所を開設しました。

■ 中学校・高校時代

卓球部に所属していました。中学・高校とも部長を務めましたが、あの頃は、特に同年代の卓球というスポーツに対する評価が今ひとつで、辛かったですね。

テレビで卓球の試合が放送されるということは、ほとんどありませんでした。

当時、父の仕事である税理士には全く興味がありませんでした。もっとも、仕事の内容もよくわかりませんでしたが。とにかく、「自分で職業を選ぶのではなく、親が税理士だからという理由で、自分の目指す職業が決まる」という仕組みに、ものすごく抵抗感がありました。

一方で、親の期待(私は長男なので・・・)にも薄々気づいており、「どうしたらあきらめてくれるか」ということを考えていました。そこで、「理系の大学に進めばよいのでは」と思い立ち、高校2年までは物理などを勉強していましたが、やはり自分には向かないことに気づき、「くだらない理由で自分の進む先を決めるのはやめよう」と思ったのでした。

■ 大学時代

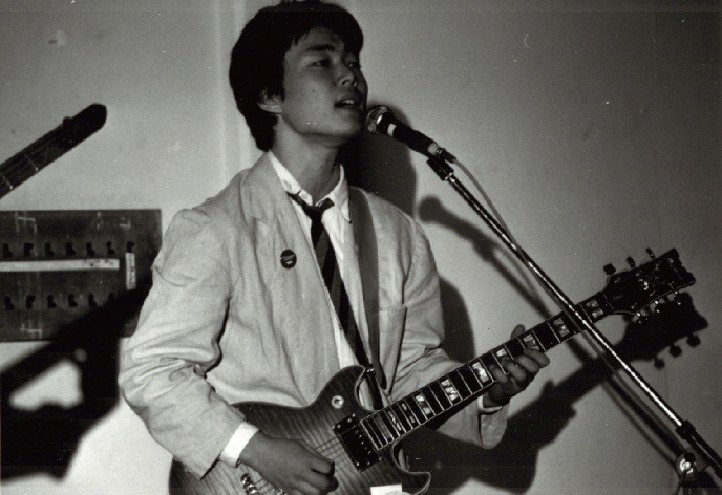

あまり(ほとんど?)勉強はせず、友達とバンドを組んでエレキギターを弾いていました。

卒業以来、しばらくは「ペーパーギタリスト」状態だったのですが、後輩バンドに誘われ、最近は年に何回か、練習スタジオで下手な演奏を楽しんでいます。(リーダーは、「今年はライブをやる」などと無謀なことを言っております。)

理論経済学のゼミに入っていましたが、そこで得て残っていることは、・・・「『最適』という言葉を使うときは、価値基準を明確にしなければならない」ということ(だけ)、です。

就職活動の時期を迎えたときも、税理士になることは全く考えず、当然のようにOB訪問などを行い、鉄道会社への就職が内定しました。

■ 鉄道会社に就職

新入社員研修後、本社の総務部門に配属されました。

株主総会・取締役会の運営を行うセクションで、最初の仕事は、商法の教科書を3日で読んで頭に入れる、ということでした。今でも、会社法関係の基本的な知識は、このときの経験がベースになっています。

入社4年目に、新たに設立された携帯電話の会社に出向しました。それまでの経験を買われ(?)、株主総会・取締役会の運営や株式事務を担当しましたが、相対的に会社の規模が小さいので、ひとり当たりの業務の幅が広く、商業登記、社内規程の整備、本社移転(賃貸借契約・レイアウトの作成・引越)、採用、広報(プレス対応)など、総務・人事・広報の全般を担当しました。

出向から戻ってから、訴訟の進行、社内からの法律相談窓口、契約書のチェック、商業登記や商標管理などを行う法務セクションで仕事をし、その後、鉄道事業本部の人事課で要員管理・採用のセクションで勤めた後、会計事務所へ転職しました。

会社での経験は、総務・法務・人事といった、いわゆる「管理業務」で、税理士の本来の業務ではありません。(むしろ、弁護士など他の資格との関係で、税理士としてお手伝いをすると違法になるものもあります。)しかし、企業にとっては、会計や税務も「管理業務」の一部であり、その周辺の業務を実際の経験として得られたことは、大きかったと思います。また、組織の中で仕事ができたことは何物にも代えがたい経験でした。

税理士としての実務だけを考えれば、回り道をしたことになりますが、もう一度人生をやり直したとしても、同じ道を歩くのではないかと思います。

税理士を志したのは、出向していた頃です。

管理部門という職種柄、こちらが「客」として、いろいろな業者とやりとりをしていましたが、「うちは大会社だから取引先も大会社だし、自分のような若造でもそれなりに接してくれるけど、これって自分の力ではないんだよな」という、当然のことに気づきました。

「会社の名前ではなく、自分として、直接マーケットに評価を問えるような人間になりたい」という、今思えば非常に生意気な思いが、税理士をめざす出発点となりました。

父が税理士であることを思い出して、それまで敬遠していた税理士の仕事について調べました。とても社会貢献度の高い、魅力的な職業であると思いました。しかも、父の事務所を継げば、リスクも高くない・・・という甘い考えで。

週末に専門学校へ通う、受験生活が始まりました。

■ 会計事務所に転職

税理士試験に3科目合格した頃、父が病気で他界しました。60歳でした。

まだ税理士の資格を得ていませんでしたから、後を継ぐというわけにはいきません。お客様へのご迷惑が最小限となるよう、父と懇意にしていた何人かの同業者の方に業務を引き継いでいただきました。

この時点で、このまま税理士を目指すか(いつか開業するとすれば、ゼロからの出発となります)、あきらめてサラリーマンとして生きるか、という選択に迫られました。熟慮の末、私は前者を選びました。自分の中では、考える前から結論は出ていたようにも思います。

鉄道会社にちょうど10年勤務し、会計事務所へ転職しました。

転職とは言っても、当時の会計事務所業界には、「採用するのは業界経験者のみ」という風潮が感じられ、非常に苦労しました。税理士試験に何科目合格している、などということは、あまり関係ありませんでした。それでも、何とか拾っていただき、業界に潜り込むことができました。採用していただいた所長先生には、大変感謝しております。

入所当初から、実務の経験を積む一方で、会計事務所の「生え抜き」の方にはないものを出し、お客様に貢献できるよう努力しました。

不名誉なことですが、「会計事務所の常識は、世間の非常識」という言葉があります。その意味では、経験がなかった分、「世間」に近い目線で会計事務所の業務を考えることができたと思います。

税理士試験に合格し、登録してからは、事務所が新たに開始したコンサルティング業務にも携わりました。バブル期の「ツケ」に苦しむ企業の再建や、他に顧問税理士のいる企業に対するセカンドオピニオンなどが主な業務でしたが、弁護士など他士業とも連携し、税務署はもちろん、金融機関やサービサーとのやりとりも行えたことは、貴重な経験になりました。

また、会計事務所も、企業として見れば、管理部門の弱い一中小企業にすぎません。会社での経験を踏まえ、総務の責任者として、さまざまな仕組みづくりや改善を行えたと思います。

■ 現在に至る

平成18年9月に独立開業しました。

ご縁あって、高齢で引退する税理士事務所の業務を引き継ぐ形でスタートすることができたことは幸運でした。

その後、さらに別の事務所の業務を吸収合併し、現在に至っておりますが、気づけば昨年開業19年を迎えました。

今年は20周年、自分も60歳となるのを機にポストを後進に譲り、事務所のさらなる発展を期したいと考えております。

信条

「普通のひと」でいること。